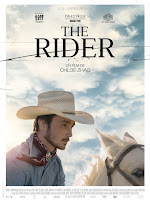

Le deuxième film de la cinéaste indépendante sino-américaine Chloé Zhao est une belle

réussite. The Rider mêle documentaire et fiction : l'acteur principal,

Brady Jandreau, incarne son propre rôle, renommé Brady Blackburn,

entouré de son vrai père, de sa vraie sœur, Lilly, et de ses vrais amis.

Le film débute juste après une chute de Brady lors d'un rodéo.

Gravement blessé au crâne, le jeune homme doit mettre sa passion de côté

et retourner à de petits boulots (éleveur au mieux, employé de

supermarché au pire) pour aider son père porté sur le jeu et la boisson,

ainsi que sa petite sœur autiste, le temps de retrouver la forme et

peut-être l'arène. Mais il lui reste des séquelles, comme cette main qui

se fige sans prévenir, et il retourne régulièrement près de cet ami,

Lane Scott, encore récemment star du rodéo, chevaucheur de taureaux

désormais réduit à l'état de quasi-légume dans un hôpital.

The

Rider est un western d'aujourd'hui, mettant en scène des cowboys qui sont en réalité des indiens, bien qu'ils n'en aient plus l'air. Chloé Zhao poursuit donc son exploration des restes de la culture amérindienne après un premier film consacré aux peuples des réserves, Les Chansons que mes frères m'ont apprises. Les descendants des natifs sont ici totalement américanisés, et la tragédie (synonyme de "western d'aujourd'hui") tient dans ce que ces indiens, devenus cowboys par adaptation, avec pour principal héritage de leur tradition l'amour des chevaux et la maîtrise du dressage, sont à nouveau condamnés à disparaître en tant que tels. Ne reste de ce monde auquel ils se sont pliés qu'un spectacle désuet, le rodéo, admiré par une poignée de ruraux, et les clichés, le mythe, qui en découlent, autrement dit une icône. Et le film pose la question de ce que l'on devient quand tout ce qui nous constitue et nous porte nous est interdit ou retiré. La question pour Brady est de savoir s'il doit renoncer à l'essentiel, sa passion, pour rester debout et aider ses proches, ou ne pas céder au compromis et remonter coûte que coûte en selle.

Pour connaître l'origine de Brady et des siens, il faut attendre ces quelques mots prononcés dans un dialecte ancestral à la fin d'une prière, achevant la magnifique séquence de confession qui brouille délicatement les limites entre documentaire et fiction. Les jeunes cavaliers se racontent leurs exploits, et nous parlent à travers la caméra, l'un après l'autre, scène qui n'est pas sans rappeler celle des récits des prostitués dans My Own Private Idaho de Gus Van Sant. Chloé Zhao parvient dans le même temps à nous faire complètement ignorer (ou oublier) que les acteurs et actrices que nous voyons, et qui incarnent tous de beaux personnages, jouent leur propre rôle, tout en tirant manifestement parti de ce choix, savoir une force d'émotion redoublée par leur vérité.

Pour connaître l'origine de Brady et des siens, il faut attendre ces quelques mots prononcés dans un dialecte ancestral à la fin d'une prière, achevant la magnifique séquence de confession qui brouille délicatement les limites entre documentaire et fiction. Les jeunes cavaliers se racontent leurs exploits, et nous parlent à travers la caméra, l'un après l'autre, scène qui n'est pas sans rappeler celle des récits des prostitués dans My Own Private Idaho de Gus Van Sant. Chloé Zhao parvient dans le même temps à nous faire complètement ignorer (ou oublier) que les acteurs et actrices que nous voyons, et qui incarnent tous de beaux personnages, jouent leur propre rôle, tout en tirant manifestement parti de ce choix, savoir une force d'émotion redoublée par leur vérité.

On regarde Lilly discuter avec son frère sur son lit, puis chantant dans la voiture ; on admire Brady qui apprivoise lentement un cheval sauvage, avec un savoir-faire fascinant, puis remontant enfin en selle et galopant tranquillement dans des paysages de toute évidence faits pour ça ; on voit le même Brady s'efforçant de sourire dans ses échanges avec son ami Lane Scott, et mettant tout en œuvre pour donner l'illusion de ne pas avoir lâché sa passion à ce jeune garçon qui garde espoir en toutes circonstances alors que son état est à pleurer ; on est avec lui quand Brady tourne le dos et s'éloigne de son cheval blessé, abattu par son père au moment précis où Brady le siffle pour lui faire lever la tête une dernière fois. Et l'on retrouve quelque chose ici de ce qui fait la beauté du cinéma de Kelly Reichardt, une simplicité dans les dialogues, la justesse des acteurs, une sérénité d'observation. Il se dégage d'un bout à l'autre du film de Chloé Zhao, peinture des fiers restes d'un monde finissant, une sincérité qui touche profondément.

The Rider de Chloé Zhao avec Brady Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford et Derrick Janis (2018)